Pip... Pip... Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip... La pantalla nos muestra un electrocardiograma con una línea plana que no augura nada bueno y aparece el famoso carro de paro cardiaco y alguien dispuesto a desfibrilar al paciente, muchas veces poniendo las palas de descarga de cualquier manera. Y esto es un error que muchos nos hemos tragado durante años.

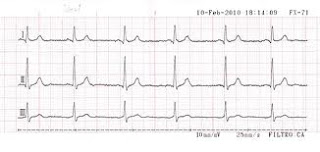

El sistema eléctrico cardíaco es el encargado de la correcta contracción del músculo cardíaco. Cualquier alteración en la distribución de la electricidad (las famosas arritmias) puede desorganizar la forma y orden en qué deben contraer las distintas partes del corazón, impidiendo que se bombee bien la sangre. Cuando la alteración del sistema eléctrico es tal que para la circulación sanguínea hablamos de paro cardíaco.

Hay cuatro tipos básicos de paro cardíaco:

1. Taquicardia ventricular: Es un ritmo que se inicia en los ventrículos y es tan rápido que impide que el corazón se llene de sangre entre contracción y contracción.

2. Fibrilación ventricular: Es una contracción caótica e ineficaz del ventrículo que impide que se bombee la sangre, ya que el músculo tiembla sin conseguir una contracción coordinada y efectiva por lo que la sangre no sale impulsada al resto del cuerpo.

3. Disociación electromecánica: El sistema eléctrico funciona bien, pero hay una lesión en la pared del corazón (una rotura, por ejemplo) que impide que se contraiga el músculo. En este caso, el electrocardiograma es normal, pero no hay pulso.

4. Asistolia: Ausencia de actividad eléctrica. Es el paro más difícil de recuperar y de peor pronóstico.

Estos cuatro ritmos se clasifican según sean desfibrilables (la taquicardia y la fibrilación ventricular lo son) o no desfibrilables (como la disociación y la asistolia). La desfibrilación permite hacer una especie de "reset" cuando el sistema eléctrico se ha descoordinado. Los ritmos no desfibrilables no responden a la terapia eléctrica porque en estos casos el problema no está en el sistema eléctrico sino en lesiones de la pared muscular. Este hecho es el que limita el porcentaje de supervivencia en las arritmias no desfibrilables.

La asistolia solo puede tratarse con reanimación cardiopulmonar y adrenalina endovenosa. En estos casos, parar la RCP para desfibrilar puede empeorar el pronóstico del paciente.

¿Y si no estamos en un hospital y disponemos de un desfibrilador, lo usamos o no?

Lo que acabamos de explicar arriba puede llevar a que algunas personas duden de si deben pedir un desfibrilador. Si presenciamos un paro cardiaco, debemos pedir un desfibrilador siempre que sea posible. En el ámbito no hospitalario es imposible saber qué tipo de paro está teniendo el paciente, pero lo más frecuente es que se trate de una taquicardia o una fibrilación ventricular, por lo que intentar una desfibrilación puede salvar a esa persona. De todas maneras, el desfibrilador está programado para reconocer los tipo de paro y decide él si se puede desfibrilar o no (así que cualquier persona sin conocimientos de cardiología puede usarlo). Y si nos encontrasemos con un paro no desfibrilable en la calle las posibilidad es de salir adelante son muy bajas, por lo que perder algo de tiempo en comprobar si se puede desfibrilar no empeorará especialmente el pronóstico.

Hay cuatro tipos básicos de paro cardíaco:

1. Taquicardia ventricular: Es un ritmo que se inicia en los ventrículos y es tan rápido que impide que el corazón se llene de sangre entre contracción y contracción.

2. Fibrilación ventricular: Es una contracción caótica e ineficaz del ventrículo que impide que se bombee la sangre, ya que el músculo tiembla sin conseguir una contracción coordinada y efectiva por lo que la sangre no sale impulsada al resto del cuerpo.

3. Disociación electromecánica: El sistema eléctrico funciona bien, pero hay una lesión en la pared del corazón (una rotura, por ejemplo) que impide que se contraiga el músculo. En este caso, el electrocardiograma es normal, pero no hay pulso.

4. Asistolia: Ausencia de actividad eléctrica. Es el paro más difícil de recuperar y de peor pronóstico.

Estos cuatro ritmos se clasifican según sean desfibrilables (la taquicardia y la fibrilación ventricular lo son) o no desfibrilables (como la disociación y la asistolia). La desfibrilación permite hacer una especie de "reset" cuando el sistema eléctrico se ha descoordinado. Los ritmos no desfibrilables no responden a la terapia eléctrica porque en estos casos el problema no está en el sistema eléctrico sino en lesiones de la pared muscular. Este hecho es el que limita el porcentaje de supervivencia en las arritmias no desfibrilables.

La asistolia solo puede tratarse con reanimación cardiopulmonar y adrenalina endovenosa. En estos casos, parar la RCP para desfibrilar puede empeorar el pronóstico del paciente.

¿Y si no estamos en un hospital y disponemos de un desfibrilador, lo usamos o no?

Lo que acabamos de explicar arriba puede llevar a que algunas personas duden de si deben pedir un desfibrilador. Si presenciamos un paro cardiaco, debemos pedir un desfibrilador siempre que sea posible. En el ámbito no hospitalario es imposible saber qué tipo de paro está teniendo el paciente, pero lo más frecuente es que se trate de una taquicardia o una fibrilación ventricular, por lo que intentar una desfibrilación puede salvar a esa persona. De todas maneras, el desfibrilador está programado para reconocer los tipo de paro y decide él si se puede desfibrilar o no (así que cualquier persona sin conocimientos de cardiología puede usarlo). Y si nos encontrasemos con un paro no desfibrilable en la calle las posibilidad es de salir adelante son muy bajas, por lo que perder algo de tiempo en comprobar si se puede desfibrilar no empeorará especialmente el pronóstico.